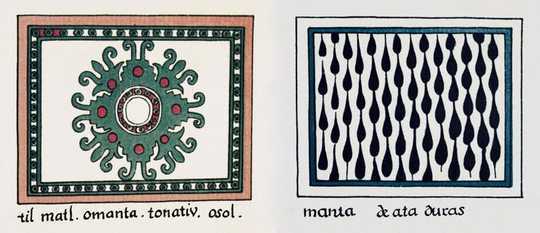

墨西哥(Aztec)艺术家的礼仪斗篷设计,他们于1500年代中期发明了Magliabechiano法典。 Tonatiu(左)代表太阳神,“ ataduras”(右)代表联系。 Z. Nuttall(1903)古墨西哥人生平, CC BY-NC

墨西哥(Aztec)艺术家的礼仪斗篷设计,他们于1500年代中期发明了Magliabechiano法典。 Tonatiu(左)代表太阳神,“ ataduras”(右)代表联系。 Z. Nuttall(1903)古墨西哥人生平, CC BY-NC

当感染席卷从未有过的人群时,其影响是生物学,社会,心理,经济的,而且往往是灾难性的。 在我们的集体想象中,许多人继续壮大。 的 欧洲鼠疫,美洲天花和西班牙流感被认为是 最致命的 历史上-并导致了他们肆虐的社会发生了根本性的转变。

自1490年代欧洲人入侵美洲后,大多数土著社会 被淘汰 由天花,流感,麻疹,cocoliztli(出血热)和斑疹伤寒引起的潮汐。 我们经常认为这一可怕的事件是殖民时代导致了遥远的过去,当时殖民主义使新型疾病横行遍及美洲。

但实际上,在过去的五个世纪中,这一直是一个持续的过程,即使减少了。 新资本主义对南美洲心脏地带的每一个最后堡垒的过度联系和剥削的动力意味着,即使是最后的坚守者也有接触疾病的危险。 作为生态变化的人种志研究者,我记录了在令人记忆深刻的与这类新型疾病的痛苦接触中幸存下来的人们的推荐信。

在过去的十年中,我与南美洲巴拉圭北部土著阿约雷奥社区的长者EiAngélicaPosinho合作,记录了她的生活故事。 在1970年代,她大约12岁时,在她的人民中经历了新型病毒感染。

EiAngélicaPosinho正在接受采访。 由FSWyndham

EiAngélicaPosinho正在接受采访。 由FSWyndham

以下内容是Ei故事的一部分,并得到她的同意-但是,即使不是全部,她这一代的许多Ayoreo长辈也有类似的悲剧叙述。

失去与韧性的故事

Ei的名字在阿约雷奥语中的意思是“根”,出生于一个家庭,这个家庭的生计以园艺,捕鱼,狩猎和收集野生食物为生,以“隔离”方式生活在他们的棕榈大草原,干旱森林和湿地家中。 。

局外人称他们为“未接触的人民”,但目前孤立的大多数团体在历史上确实与 非土著群体 后来才选择与自己保持距离以寻求保护。 例如,Ei的大家庭成员研究并监视了多年来侵犯其传统领土的巴拉圭,玻利维亚和巴西定居者,并有意避免与他们接触。 他们知道白人定居者携带的疾病可能破坏他们的家庭。

然而,到了1970年代,Ei的大家庭成员受到定居者袭击和集团间冲突的巨大压力,以至于他们做出了令人毛骨悚然的决定,决定与最近的特派团避难一周。 他们事先哀悼他们将要发生的事情,因为他们知道自己会生病。 用Ei的话来说:

决定与白人同住后,我的妈妈回家了,爸爸和她的伴侣(她的伴侣)哭了。 好像我们已经要死了。 很多人哭了。 大家都哭了 他们知道,如果有传教士,很多人都会生病和死亡。 那时我们离开灌木丛,我的大部分直系亲戚都和我们一起去了-我们在一起是八个人。 后来,我们几乎所有八个人都死于疾病。

Ei的母亲和未出生的兄弟姐妹在接触后不久就去世了,她的弟弟也是如此,一旦与外界接触,便染上了麻疹。 Ei和她的父亲病得很重,但得以幸存,部分原因是:

这个疾病没有我的兄弟之一,所以当我和我的爸爸患病时,他能够去找食物。 他救了我们,带来了我们要与水和饮料混合的蜂蜜。 我们不想吃白人的食物,因为它使我们感到难受。 有一次我的兄弟给我们带来了两个犰狳,而我的爸爸很高兴。 他对我说:“我们很幸运,您的兄弟没有受到这种疾病的感染。 他救了我们。

许多其他的Ayoreo家庭并不那么幸运。 立即影响到所有人的疾病(如在新的接触情况下)最致命的方面之一就是食物购买和护理的中断。 当这种情况发生时,即使是那些没有重病的人也可能因饥饿或缺乏基本护理而死亡。

墨西哥经验

这种由新疾病引起的破坏 历史悠久 在整个美洲。 入侵的欧洲人抵达后不久-在1400年代和1500年代,然后又在无数次随后的浪潮中-天花和其他疾病遍布两大洲。

这些最初的流行病常常在土著人民到达欧洲之前就已经到达土著社会,这种感染是通过现有的人际网络,沿着大大小小的土著人贸易路线从身体到身体预先传播的。

在殖民地Tenochtitlán(今天的墨西哥城),与幸存者在1500年代的大流行中幸存下来的人们有口述历史。 贝纳迪诺·德·萨哈贡(Bernardino deSahagún)和他的讲纳瓦特尔语的墨西哥学者和文士团队 记录经验 在被称为《佛罗伦萨食品法典》的第12本书中–或“西班牙新事物通史”上的历史学家las Cosas de NuevaEspaña。

这些学者生活在彻底的动荡和灾难性的生命损失时期,他们写了有关天花的影响的文章。 他们专门记录了1520年 因食品和保健系统崩溃而死亡:

死了很多。 脓疱就像覆盖物一样。 确实有许多人死于他们,许多人只是死于饥饿。 饥饿导致死亡; 没有人照顾别人; 没有人去参加另一个。

身体疏远的悠久历史

埃伊(Ei)的亲戚至今仍孤立地生活在巴拉圭北部和玻利维亚东部的干旱森林中-他们的人数可能在50至100人之间,但没人能确定。 大约有100个其他团体在自愿隔离中 巴西和秘鲁.

年复一年,这些小团体选择远离白人定居者。 他们收获传统食物,跋涉季节性路线,说祖传语言,并避免与2020年全球化,高度联系的世界中传播的无数病毒接触。

埃伊(Ei)曾与年轻人生活过类似的状况,他说他们生活在逃亡中,他们害怕暴力和疾病侵袭者带来的危害。 当我们中的许多人自愿将自己隔离在自己的家中以防止发生COVID-19时,我们处于独特的位置,可以理解和尊重选择与世隔绝的土著群体。

这些对流行病灾难500年的叙述的最后抵抗者拥有对本国主权的基本权利。 确实,许多土著群体 现在因为担心COVID-19感染而封锁了他们的社区。 同时,来自 巴西 至 美国 表示,按照过去500年的历史格局,他们可能准备利用当前的流行病威胁土著土地主权。

但是,由于我们现在都面临着成倍增加的COVID-19案件浪潮,因此请记住,通过此类事件具有韧性的关键方面是人们相互照顾和保护来之不易的权利。 尽管工业化国家的食品供应链非常广泛 更广泛 他们比阿约雷奥(Ayoreo)或16世纪的墨西哥人 仍然脆弱。 每个人都需要营养和保健,才能抵御严重疾病或从中恢复过来。 两者都与社会和政治网络紧密相连。![]()

关于作者

Felice S. Wyndham,人类学和博物馆人种学学院研究会员, 牛津大学