十年前,大多数对政治感兴趣的人将社会民主与商业友好政府,低税,经济增长,高工资和低失业联系在一起。 社会民主似乎是一个新的镀金时代的守护者。 这意味着美好时光,资本主义和社会主义之间的积极第三条道路。 它代表了市场改革,新公共管理和消费增长的渐进愿景,从储蓄资本主义转向轻松贷款的资本主义,以及'新时代'的胜利。私有化的凯恩斯主义由大卫兰格,比尔克林顿,托尼布莱尔和格哈德施罗德政府领导。

此后,社会民主的声誉受到了损害。 如今这句话意味着事情变得不那么积极了:职业政治家,脚本演讲,知识分子空虚,党员身份下降,“太大而不能倒”银行的捍卫者以及费利佩·冈萨雷斯和弗朗索瓦·奥朗德等紧缩政策。 并且压垮选举失败,这是最近遭受的那种(在极右翼民粹主义者诺贝特·霍弗的手中)在第一轮 总统选举 奥地利社会民主党,其祖先(SDAPÖ)曾经是现代世界最强大,最具活力和前瞻性的党派机器之一。

社会民主的事情并非总是如此严峻。 在欧洲,北美和亚太地区,社会民主一度被其对减少市场失灵造成的社会不平等的独特激进承诺所界定。 特别是在第一次世界大战前后的几十年里,它为公民的政治选举,最低工资,失业保险以及遏制极端财富和贫困而自豪地站立。 它致力于为中产阶级和贫困公民提供更好的教育和医疗保健,有补贴的公共交通和负担得起的公共养老金。 社会民主代表了什么 克劳斯奥弗 着名的去商品化:打破金钱,商品和资本主义市场对公民生活的控制,使他们能够在一个体面和公正的社会中更自由,更平等地生活。

在世界上大多数国家,社会民主主义的命运已经滑落或消失,远远超出了现在的政治视野。 是的,概括是有风险的; 社会民主的麻烦不均衡。 仍有诚实的政客称自己为社会民主主义者,并坚持旧的原则。 在某些情况下,社会民主党派通过加入大联盟来徘徊和徘徊:少数案例包括 GroßeKaalition 在德国和由瑞典的StefanLöfven领导的“红绿”政府。 在其他地方,特别是在现在遭受紧缩和经济停滞以及对卡特尔政党不满的寒冷风潮的国家,社会民主党人看起来如此迷茫和疲惫,他们甚至被迫卖掉或缩小他们的总部,这就是命运[日本社会民主党](https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Party_(日本)在2013中出现。

市场失灵

需要注意社会民主党派之间命运的这种差异; 但是他们不应该把注意力从基本的历史事实上转移开来,即社会民主无处不在是一种垂死的力量。 在其历史的大部分时间里,它坚决反对盲目接受市场力量及其对人们生活的破坏性影响。 社会民主是现代资本主义的反叛孩子。 出生于1840期间,当新词 社会主义 社会民主党首先在心怀不满的讲德语的工匠和工人之间流传,在充满活力的市场中充满活力,就像一种进化的突变。 它把它的财富投入到商业和工业扩张中,这反过来又产生了技术熟练的商人,农场工人和工厂工人,他们对社会民主的愤怒但充满希望的同情使得孤立的社会抵抗力量转变为受工会保护的强大的群众运动,政治政党和政府承诺扩大特许经营权并建立福利国家机构。

市场失灵加深了社会民主党人的不满。 他们确信肆无忌惮的市场自然不会带来幸福的世界 帕累托效率每个人都受益于资本家设计的效率提升。 他们最强有力的指责是,自由市场竞争导致赢家和输家之间存在长期差距,并最终形成一个由私人辉煌和公众肮脏定义的社会。 如果Eduard Bernstein,Hjalmar Branting,Clement Attlee,Jawaharlal Nehru,Ben Chifley和上个世纪的其他社会民主党突然重新出现在我们中间,他们不会对几乎所有市场驱动的民主国家像小时玻璃的方式感到惊讶在这些社会中,少数极端富裕人口的财富成倍增加,萎缩的中产阶级感到不安全,永久穷人和预备阶层的人数正在膨胀。

以美国为例,地球上最富有的资本主义市场经济:1%的家庭拥有38%的国民财富,而80%的家庭只拥有17%的国家财富。 或法国,根据Pierre Rosanvallon的说法 平等协会)最富裕的0.01百分比人口的平均可支配收入(转移和税收后)现在是最低90百分比的七十五倍。 或者英国,在三十年的放松管制增长结束时,30百分比的儿童生活在贫困之中,大多数中产阶级公民认为自己容易失业,而且羞辱失业带来了羞辱。 要么 澳大利亚在收入不平等程度现在高于经合组织平均水平的情况下,最高10%的财富持有者拥有所有财富的45%,而顶级20%财富集团的财富比70%的人数高出20倍。

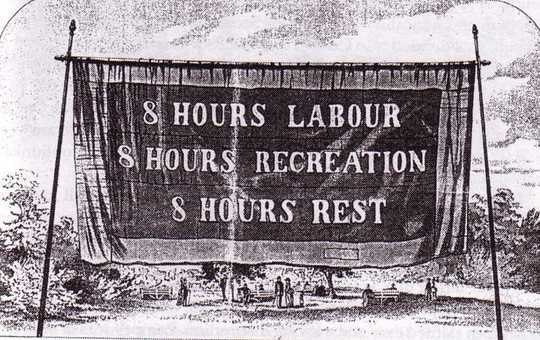

八小时的一天横幅,墨尔本,1856。

八小时的一天横幅,墨尔本,1856。

社会民主主义者不仅在这种规模上找到了令人讨厌且积极抵制的社会不平等。 他们反对将人们视为商品的一般非人性化影响。 社会民主党人承认市场的独创性和富有成效的活力。 但是他们确信爱情和友谊,家庭生活,公共辩论,谈话和投票不能用钱购买,或者仅仅通过商品生产,交换和消费来制造。 这是他们对八小时工作,八小时娱乐和八小时休息的激进需求的全部要点。 除非经过检查,否则自由市场倾向于“卡车,易货和换一件事”(亚当·斯密的话他们坚持认为,这会摧毁自由,平等和社会团结。 将人们减少到单纯的生产要素就是冒着市场风险去死的风险。 在1944的黑暗年代,匈牙利社会民主党人 Karl Polanyi 他指出,“让市场机制成为人类命运及其自然环境的唯一主管”,“会导致社会的崩溃”。 他的理由是人类是“虚构的商品”。 他的结论是:“劳动力”不能被推,不加选择地使用,甚至不使用'。

人们坚持认为,人类既不是天生的,也不是繁殖的商品,这种做法具有深远的意义。 它解释了波兰尼和其他社会民主主义者的信念,即体面永远不会从资本主义中自然产生,被理解为一种将自然,人和物变为商品,通过金钱交换的体系。 尊严必须在政治上进行,最重要的是削弱市场力量,加强公益对私人利润,金钱和自私的控制。

但不止一些社会民主党人走得更远。 受到1870期间爆发的长期萧条的影响,以及1930的灾难,他们指出,不受约束的市场是灾难性的崩溃倾向。 最近几十年的经济学家经常将这些失败描述为“外部性”,但他们的行话是误导性的,或许多曾经坚持的社会民主主义者。 不仅企业产生意想不到的影响,“公共坏事”,如物种破坏和汽车窒息的城市,这些都不在企业资产负债表中。 更重要的是岌岌可危。 自由市场周期性地削弱自己,有时甚至达到彻底崩溃的程度,例如因为它们掀起了技术创新的社会破坏性风暴(约瑟夫·熊彼特的观点),或者正如我们从最近的痛苦经历中所知道的那样,不受管制的市场会产生不可避免的爆发带来的泡沫整个经济突然跪了下来。

什么是社会主义?

在社会民主主义中,总是存在着“社会”含义的混乱; 人们经常争论是否以及如何实现市场的驯服,许多人都称之为“社会主义”。 高剧,冲突和讽刺的伟大时刻不需要在这里拘留我们。 它们构成了有记载的历史的一部分,其中包括被压迫者形成合作社,友好社会,自由工会,社会民主党以及产生无政府主义和布尔什维克主义的分裂的勇敢斗争。 社会民主的历史包括民族主义和仇外心理的爆发以及(在瑞典)优生学的实验。 它还包括在“法兰克福社会主义国际宣言”(1951)中重新启动社会民主党,努力将铁路和重工业国有化,并为所有公民提供医疗保健和正规教育。 社会民主主义的历史也包含大而大胆的思想,浪漫的谈论需要废除异化,尊重什么 保罗拉法格 被称为懒惰的权利,以及他的岳父所预见的愿景 卡尔·马克思 后资本主义社会中,女性和男性从市场的束缚中解放出来,在早上去打猎,下午钓鱼,在一顿丰盛的晚餐后,与其他人进行坦率的政治讨论。

社会民主史的一个奇怪特征就是这些细节现在感觉有多遥远和分离。 它的政党已经失去了动力; 他们失去组织能量和政治愿景是显而易见的。 金融资本主义的合作者然后是紧缩的辩护者,他们的第三条道路已经证明是死路一条。 旗帜,历史性演讲和红玫瑰花束已经一去不复返了。 党的领导知识分子的口径 爱德华伯恩斯坦 (1850 - 1932) 罗莎·卢森堡 (1871 -1919), 卡尔雷纳 (1870 - 1950)和Rudolf Hilferding(1877 - 1941)和 CAR Crosland (1918 - 1977)已成为过去。 今天仍然敢于称自己为社会民主主义者的党的领导人相比之下是知识分子的侏儒。 大声呼唤更大的平等,社会正义和公共服务已经消退,陷入了窒息的沉默。 凯恩斯主义福利国家的积极参考已经消失。 似乎要证明社会民主只是资本主义和更多资本主义之间的短暂插曲,有很多关于“新增长”和“竞争”,公私合作伙伴关系,“利益相关者”和“商业伙伴”的讨论。 在顽固的社会民主派人数不断减少的情况下,现在很少有人称自己是社会主义者(Bernie Sanders和Jeremy Corbyn是例外),甚至是社会民主主义者。 大多数都是党派忠实的机器运营商,由媒体顾问,面向自由市场的政府权力鉴赏家所包围。 很少有大企业和富人避税,公共服务的衰退或工会的弱化。 他们所有人,通常都不知道,他们是盲目的辩护者,他们倾向于一种新形式的金融资本主义,这种形式受到我在其他地方称之为'后民主银行国家“已经失去了对货币供应的控制(例如,在英国和澳大利亚等国家,超过了95%'广义的钱'供应现在掌握在私人银行和信贷机构手中)。

罗莎卢森堡(中)在第二届国际,斯图加特,1907会议上致辞。

罗莎卢森堡(中)在第二届国际,斯图加特,1907会议上致辞。

议会之路

整个趋势提出了两个基本问题:为什么会发生? 有必要吗? 答案自然很复杂。 这种趋势由多重交叉力量过度决定,但有一件事是清楚的:社会民主并没有因为机会主义,劳工运动的衰落或缺乏政治坚韧而失去市场经济。 肯定有足够的无畏。 但社会民主党人是民主人士。 在选择践踏议会道路时,他们可以理解地在两种恶魔选择之间划出一条道路:共产主义和无政府主义 - 工联主义。 社会民主党人预见到,19世纪废除市场的乌托邦将证明是灾难性的,要么是因为它要求全面接管经济生活(这是冯·哈耶克的预测) 通往奴役之路 [1944])或者因为它以同样的幻想条件认为,一个统一的工人阶级能够通过社会和谐取代国家和市场 自.

拒绝这些令人不快的选择意味着有责任调和议会民主和资本主义。 澳大利亚出生于智利的约翰·克里斯蒂安·沃森(John Christian Watson)组成了世界上第一个全国性的社会民主政府,从那时起(1904)社会民主党人很快就了解到,工会并不是其成员罢工的唯一机构。 企业做同样的事情,通常会产生更多的毁灭性影响,这些影响会在政府和社会上反弹。 许多社会民主党人认为,严重干预市场力量会导致政治自杀。 所以他们选择了实用主义,一种“没有学说的社会主义”的形式,作为法国旅行者和未来的劳工部长 AlbertMétin 在联邦时访问Antipodes时观察到。 最喜欢的讽刺 若斯潘,“我们拒绝市场社会”,但“接受市场经济”,是这种渐进主义趋势的一部分。 [Gerhard Schroeder](https://en.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Schr%C3%B6der_(CDU)的'新中心'朝着同一个方向奔跑。其他人拒绝绕过丛林。'不要曾经征收所得税,伙伴', 保罗基廷 在新工党在1997席卷英国之前告诉年轻的托尼布莱尔。 “无论如何你都要把它从它们身上取下来,但是那样做,它们会撕裂你的内脏。”

派对机器

“看,伙伴”,布莱尔可能已经回答说,“我们应该有胆量说自由市场没有积极的政府干预,严格的银行监管和累进税收扩大了贫富差距,这是我们的运动始终如一的反对。' 他没有,也不能,部分是因为基廷的顽固建议已成为社会民主党的普遍赞歌。

第三首国歌实际上有两节经文,第一节针对市场,第二节针对市场。 我曾经亲眼目睹了一位工会主义者托尼·布莱尔向工会会员们保证,他反对自由市场的力量,然后在两小时后,在一起吃完午餐之后继续对抗自由市场的力量,告诉一群企业高管正好相反。 自2008以来大西洋地区资本主义的危机似乎已经扩大了两面派。 许多自称为社会民主主义者的人与他们的祖先正好相反:他们宣传私营企业的优势,宣传降低税收和让市场再次运作的重要性,以便国内生产总值蓬勃发展,国家预算可以为AAA信贷恢复盈余评级和公民的涓滴浓缩。

在奥地利,爱尔兰,英国和许多其他国家的社会民主党内,无法或不愿意超越盲目依赖政治的功能失调的市场现在已成为一场重大危机的根源。 他们自己的政治机制的阴谋并没有帮助。 社会民主的历史通常用于组建工会和政党以争取胜利的斗争。 叙述是有道理的,因为社会民主主义者通过先锋政党或工团主义罢工进入选举政治并放弃革命道路的决定,至少在一段时间内作为政治计算得到了回报。

社会民主党人呼吁“使用过去使用过的议会机制”( 劳动防卫委员会 继澳大利亚1890大海上罢工失败后,改变了现代历史的进程。 公共生活必须习惯社会民主的语言。 议会政府必须为工人阶级政党让路。 投票通常要归功于社会民主,女性赢得投票权; 整个资本主义经济被迫变得更加文明。 最低工资,强制仲裁,政府监督的医疗保健系统,公共交通,基本国家养老金和公共服务广播:这些只是社会民主党通过政治想象和强硬手段赢得的一些制度性胜利。

进步令人印象深刻,有时甚至达到社会民主要求进入主流民主政治逐渐产生影响(似乎)将每个公正的人变成社会民主主义者的效果,即使在美国,他们仍被称为'进步者和'自由主义者'和(现在)伯尼桑德斯的“民主社会主义”的支持者。 然而,社会民主的胜利具有很高的代价,因为它的首选变革工具 - 大众政党机器 - 很快就陷入了派系和核心小组,幕后人员,修理工和纺纱工人的咒语之下。 “有组织的地方,有寡头政治”是早期的判决 罗伯特米歇尔斯 在分析德国社会民主党内部的趋势时,当时(1911)是世界上最大,最受尊敬和最可怕的社会民主党。 无论对他所谓的“寡头政治铁律”的想法如何,这一表述都有助于确定现在困扰和削弱各地社会民主党派的颓废趋势。

在清醒地看待今天社会民主党派的方式,来自另一个时代或另一个星球的访客可能很容易得出结论,那些控制这些政党的人宁愿驱逐他们剩下的大多数成员。 情况更糟,比米歇尔斯预测的更悲惨。 他担心社会民主党会成为各州内的极权主义原始国家。 今天的社会民主党派就是这样。 他们是寡头,但寡头有差别。 他们不仅失去了公众的支持。 它们已成为公众广泛怀疑或彻底蔑视的对象。

这些政党的成员数量急剧下降。 准确的数字很难获得。 众所周知,社会民主党对其积极的会员名单保密。 我们确实知道,在1950,挪威工党是世界上最成功的工党之一,拥有超过200,000的付费会员; 今天它的成员数量仅为该数字的四分之一。 同样的趋势在英国工党中很明显,其成员在1950早期达到了超过1百万的峰值,今天不到这个数字的一半。 在最近的3特别优惠登记的帮助下, 现在工党的成员总数大约是370,000 - 少于400,000大选中记录的1997数字。 在Blair多年的领导期间,会员数每年从405,000稳步下降到166,000。

当考虑到在1945后期间,大多数国家的选民人数一直稳步增加(仅在英国,20和1964之间的比例为2005%),不再是社会民主党成员的人口比例是远远超过原始数字所表明的实质性。 这些数字意味着对党内社会民主的热情大幅减弱。 讽刺作家甚至可能会说它的政党正在进行一场新的政治斗争:争取自我贬低的斗争。 澳大利亚也不例外; 从全球来看,影响其社会民主制度的退行性疾病实际上是引领潮流的。 自从DLP在1954 / 55中分裂以来,尽管人口几乎增加了两倍,但积极的全国会员人数减少了一半, 凯茜亚历山大 已经指出了。 尽管决定(在2013中期)允许普通成员为该党的联邦领导人投票,但成员资格(如果他们自己的数字可以相信)仍然低于或低于 早期的1990s。 RSL,Collingwood AFL俱乐部和Scouts Australia等民间社会组织的成员人数远远超过工党。

这些数字无处不在。 与此同时,在世界各地的社会民主党内部,为全球特许经营争夺战的热情早已减弱。 与此同时,多媒体通信的发展使得党派更容易在机会主义上支持选民,特别是在选举期间。 资金筹措方式也发生了变化。 长期以来,人们一直放弃了招募成员和从支持者那里获取小额捐款的旧策略。 如果它存在,国家为选举胜利提供的资金(在澳大利亚候选人中获得超过4%的初选票数可获得2.48一票),就像在公共节日中免费喝咖啡一样。 当社会民主党人找到自己的职位时,慷慨的议会开支和自由支配的政府资金可以在某种程度上弥补剩余的差距,特别是在针对边缘席位时。 然后有一个更简单,如果不那么精致的选择:收取私人游说者的访问费'(鲍勃卡尔的利率据说是$ 100,000并征求公司的大笔捐款和富人的“脏钱”。

社会民主党派利用工会会员和志愿参加选举海报的个别公民的果汁,时间早已过去。 签署党派赞助的请愿书现在看来是二十世纪。 同样过时的是在选举期间亲自递送派对传单,出席大型集会,并在门口拉票选民。 国家资金和大笔资金的时代已经到来。 小腐败的时代也是如此。 由小寡头,社会民主党派主导,在美国,法国,新西兰和西班牙,专注于机器政治及其腐败效应:裙带关系,狡猾的阴谋,分支堆叠,派系约会,不再思考的智囊团在党的方框外,为捐助者和政党工作人员提供津贴。

新树绿

有时候,社会民主党派的成员资格正在蒸发,因为政治市场的竞争日益激烈。 政治科学家忽视了上述趋势。 它还隐藏了一个关于哪些社会民主主义者长期保持沉默的相关事实:我们已进入一个公众逐渐意识到现代人类意志破坏我们生物圈,对待自然的破坏性影响的时代,就像非洲人或土着人民一样之前已经对待过,因为商品化的物品只适合于束缚和捣乱金钱,利润和其他自私的人类目的。

超过半代人,从雷切尔卡森的作品开始 “寂静的春天” (1962),绿色思想家,科学家,记者,政治家和社会运动活动家一直在指出,整个社会民主传统,无论其目前的代表如何反对,都深深地牵连到彻底的现代肆意破坏行为中。现在正在我们的星球上反弹。

社会民主是自由市场资本主义的Janus面孔:两者都代表着人类对自然的统治。 社会民主是否可以通过变形为从未设计过的东西来政治上恢复尚不清楚。 只有未来的历史学家才能知道答案。 目前可以肯定的是,各地的绿色政治,无论是万花筒般的形式,都对社会民主的风格和实质构成了根本性的挑战,或者是什么遗留下来的。

凭借新的政治想象力,生物圈的捍卫者设法制造了羞辱和惩罚傲慢的权力精英的新方法。 一些活跃分子,一个日益减少的少数民族,错误地认为优先考虑的是简单地生活,与自然和谐相处,或者回归希腊议会民主的面对面方式。 大多数生物政治的拥护者都对事物的复杂性有了更丰富的认识。 他们赞成议会外的行动和 监督民主 反对领土国家形式的旧选举民主模式。 公民科学网络,生物区域集会,绿色政党的发明(世界上第一个是 联合塔斯马尼亚集团),地球观察峰会和非暴力媒体事件的巧妙演出只是在各种地方和跨境环境中实施的丰富新策略的一部分。

从历史上看,绿色政治的朴实世界主义,其对人民及其生态系统的长距离相互依赖性的深刻敏感性是前所未有的。 它拒绝化石燃料的增长和栖息地破坏是无条件的。 它敏锐地意识到市场应用于日常生活中最私密的领域,例如生育外包,数据收集,纳米技术和干细胞研究。 它理解谁拥有黄金规则的黄金法则; 因此,除非通过公开辩论,政治抵制,公共监管和财富的积极再分配来检查,否则越来越多的市场控制日常生活,民间社会和政治机构必然会产生消极后果。

特别引人注目的是绿色呼吁生物圈的“去商品化”,实际上是取代社会民主主义自然的意志及其对历史的无辜依附,以更加审慎的深刻时间感突出了脆弱的复杂性。生物圈及其多重节奏。 新的生物政治冠军不一定是宿命论者,也不一定是悲剧主义者,但他们团结一致反对现代经济进步的旧形而上学。 一些果岭需要停止消费者驱动的“增长”。 其他人则呼吁进行绿色投资以引发后碳扩张的新阶段。 几乎所有的果岭都拒绝了聚集在维修站,码头和工厂门口的战士男性尸体的旧社会民主男子气概图像,在烟雾缭绕的天空下向工业进步唱赞美诗。 绿党发现这些图像比过时更糟糕。 他们把它们解释为坏卫星,并警告说,除非我们人类改变我们与我们生活在一起的世界的方式,否则可能会变得非常糟糕 - 非常糟糕。 他们分享伊丽莎白科尔伯特的清醒结论 第六次灭绝 :无论我们是否知道,我们人类现在正在决定等待我们的进化途径,包括我们被困在我们自己制造的灭绝事件中的可能性。

伊丽莎白科尔伯特 巴里戈德斯坦

伊丽莎白科尔伯特 巴里戈德斯坦

在另一个名字下

值得一提的是,这些组合的新奇事物是否是人类事务中黑天时刻的证据。 在我们这个星球的各个角落抗议环境破坏的热潮是否证明我们生活在一个罕见的破裂时期? 这种转变类似于十九世纪早期的几十年,当时对市场驱动的工业资本主义的粗暴抵制缓慢但肯定地演变成一个接受社会民主警报呼吁的高度纪律的工人运动?

我们不可能完全确定我们的时代是否如此,尽管应该指出的是,许多社会民主的绿色分析家确信已经达到了临界点。 例如,几年前,最畅销的 这是我们曾经知道它的世界末日克劳斯·莱格吉维(Claus Leggewie)和哈拉尔德·韦尔泽(Harald Welzer)在德国引起了“油脂社会”的“废物文化”和“民间宗教增长”,引发了一场喧嚣。 该书谴责Realpolitik是一种“完全错觉”。 中国式的“可持续”增长和其他形式的国家强加的生态被认为是危险的,因为不民主。 作者说,所需要的是议会外反对派,最初的目标是公民的“心理基础设施”。 类似的情绪,减去[REM](https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_the_End_of_the_World_as_We_Know_It_(And_I_Feel_Fine)的灵感,在本地回应 克莱夫汉密尔顿。 他写道,社会民主“已经达到了它的历史目的”,并将在现代政治中作为进步力量枯萎死亡。 现在需要的是一种新的“福利政治”,其基础是“当市场价值侵入他们不属于的生活领域时”,然后“需要采取”排除它们的措施。

分析是搜索,深思熟虑但有时太过道德化。 他们对如何建立一种新的去商品化政治的理解往往很差,这种政治旨在诱惑,威胁,合法地迫使企业履行其社会和环境责任,这次是在全球范围内。 然而,这些绿色视角提出的问题对于监控民主的未来至关重要。 他们肯定会对那些仍然认为自己是社会民主党人的人施加压力,要求他们在与金钱和市场有关的许多问题上保持清醒。 实际上,新的绿色政治坚持认为,不仅要改变世界,还要以新的方式解释世界。 新政治有针对性地询问社会民主的无舵船能否在我们这个时代的波涛汹涌的大海中生存。

新生物政治的捍卫者摒弃了尖锐的挑战:他们问道,处理日式停滞的社会民主方案是什么? 为什么社会民主党仍然依赖国家预算削减沙漏形社会,其特点是贫富差距扩大? 为什么社会民主党人不理解这一点 收入低,支出不高 政府债务的主要来源是什么? 他们处理公众对政党不满的方法以及人们对碳驱动,信贷推动的大众消费在地球上变得不可持续的看法越来越高的原因是什么? 假设民主的权力弘扬精神不能局限于领土国家,那么在区域和全球层面如何最好地培养公共责任的民主机制和公共克制任意权力?

许多思想社会民主党人的回答是强调他们信条的灵活性,以及他们最初的19世纪立场适应21世纪环境的能力。 他们坚持认为告别社会民主还为时过早; 他们拒绝指责这是一种破旧的意识形态,其胜利的时刻属于过去。 这些社会民主党人承认,通过国家行动在公民之间建立社会团结的目标已被自由市场的迷信和旨在赢得商界,富国和右翼竞争者的选票的捏造议程所破坏。 他们感受到旧口号八小时工作,八小时娱乐,八小时休息的疲惫。 他们认识到社会民主的精神曾经充满了其他道德传统的生动词汇,例如基督教对唯物主义和极端财富的厌恶。 他们承认对绿色和平组织,M-15,大赦国际等公民网络的媒体精彩举措印象深刻。 调查记者国际联盟其行动旨在制止国家,军队和帮派的暴力行为,同时也制止跨国界的公司不端行为和市场不公正。

这些思想社会民主党人质疑21世纪社会民主的捍卫者如何以及在何处转向新的道德指导。 他们的答案是多种多样的,并不总是产生协议。 许多人加入 迈克尔沃尔泽 和其他人重申“平等”或“复杂平等”作为其信条核心价值的重要性。 其他社会民主主义者,其中杰出的历史学家尤尔根·科卡(JürgenKocka),也参与了学者们的称呼 Rettendekritik:他们向后看,从过去学习,找回其“愿望图像”(Wunschbilder获得灵感,以政治方式处理当前的新问题。 他们确信资本主义和民主这个古老的话题值得复兴。 科卡警告说,当代“金融化”的资本主义“变得越来越市场激进,越来越流动,不稳定,气喘吁吁”。 他的结论很引人注目:'资本主义不民主,民主不是资本主义“。

并非所有这些思想社会民主党人都同情政治绿化。 例如,在德国资本主义和民主辩论中, 沃尔夫冈默克尔 是那些坚持以“性别平等,生态,少数民族和同性恋权利”等问题为中心的“后物质进步主义”使社会民主主义者对阶级问题产生自满情绪的人之一。 其他社会民主党人对事物的看法不同。 他们重新思考传统社会民主的参数导致他们向左倾斜,意识到绿色运动,知识分子和政党可能会与社会民主主义在一个半世纪前开始的市场原教旨主义进行同样的斗争。

他们希望红色和绿色可以混合的可行性如何? 假设红绿合作是可能的,结果可能比中性棕色的平淡色调更好吗? 难道新旧能否成为民主平等的强大力量,反对富国和强国经营的货币和市场的力量? 时间将证明拟议的变态能否成功发生。 事实上,只能说一件事。 如果发生红色到绿色的变态,那么它将证实一个古老的政治公理 威廉·莫里斯 (1834 - 1896):当人们为正义事业而战时,他们失去的战斗和战争有时会激励其他人继续战斗,这次采用新的和改进的手段,在完全不同的名义下,在变化多变的情况下。![]()

关于作者

约翰·基恩(John Keane),政治学教授, 悉尼大学。 由约翰凯恩基金会赞助

相关书籍

at InnerSelf 市场和亚马逊