存在Shutterstock

存在Shutterstock

一位朋友向我发送了使他成为遗嘱执行人所需的文件。 他并不期望死于这种大流行,但他的身体有足够的弱点,可以肯定地确定,如果病毒感染了他,他将无法生存。 他没有我大,但他也不年轻。 他的眼光敏锐,足以知道他现在必须做什么:待在家里。 他的眼光也很敏锐,足以将死亡这一普遍事实纳入自己的思想。

普遍的事实是- 关于160,000 澳大利亚人每年都会死去,尽管每一次死亡都是特定的死亡,而且没有任何一个死亡会像另一个死亡那样。 从某个距离看,似乎我们死时必须全部进入同一扇门,进入这黑暗或昏暗的光明,从这个角度来看,我们共同的目的地是不可否认的。

但是从另一角度来看,是卡夫卡著名寓言中的人物, 法律面前,我们每个人都站在为我们打造的特定大门上,这是其他人无法通过的大门。 土耳其谚语说得类似:“死亡是跪在每个人门口的黑色骆驼”。

我的朋友对他的死的事采取事态发展的方法令我有些震惊。 他的态度也让我感到安慰。 至少他没有把事情留给可能认为他的死亡与其他所有死亡大体相同的官僚或秘密工人。

作为朋友,我一直很珍视他,因为他给我们的生活带来了无庸置疑的现实主义,以及他接触到生活中每一次经历的创造力。 我告诉他,我将很高兴在文件上签字,并在需要时担任他的遗嘱执行人。 他说,这很简单。 他的所有物品都放在有标签的盒子和文件中。

当我与另一个在墨尔本医院做医生的朋友谈话时,她谈到每天整天戴着紧绷的口罩,鼻子上的防护性塑料衣服出汗,服用后要洗手并消毒,这会擦伤鼻子。轮班结束时脱下所有防护服。

她说,她认为感染病毒只是时间问题。 她说,她还很年轻,生存的机会很高。 她的想法让我再次感到震惊-或必须考虑是否要继续从事这项工作。

这个可怕的伴侣

改天又有 来自敬老院的近2,000人感染了该病毒,并且连续两天报告的死亡人数创历史新高。 悲伤的家庭在电视和广播中接受采访。

XNUMX月下旬,在墨尔本福克纳(Fawkner)的圣巴索老人之家致敬。 丹尼尔·波克特/ AAP

XNUMX月下旬,在墨尔本福克纳(Fawkner)的圣巴索老人之家致敬。 丹尼尔·波克特/ AAP

我现在住在家里,我的死在我的脑海中确定的阴影。 我今年70岁,这使我很脆弱。 我知道,我们中的许多人都与这个可怕的同伴在一起,充满了自己的耐心和激烈的关注。

唯一的怜悯是,我不必担心我的父母,他们的父母都在三年前九十多岁以后去世了。 他们的死亡遵循着熟悉的模式:一系列跌倒,一种伴随肺炎的疾病,下降到吗啡辅助的睡眠中,然后在最后的呼吸中拖累了几天,就好像他们正在倒计时一样。

但是他们的死也很特别。 我相信父亲已经精疲力尽,母亲还没准备好去。 她进行了所有的战斗,直到最后一口气。

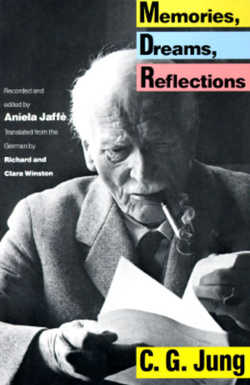

1944年,荣格(Carl Jung)摔断了脚,心脏病发作,昏迷了三个星期。 在一个 简短的回忆录 根据他的经历,他描述了自己漂浮到附近的空间,在那里他可以俯视这个星球,然后进入一块充满光线的岩石,看起来像是一座庙宇,里面有一个房间,他确定自己会遇到所有曾经居住过的人。对他很重要,他最终将了解他过着什么样的生活。

在这个房间的入口处,他的医生叫他回到尘世,那里似乎仍然需要他。 他写道,他不得不放弃死亡的经历。 他今年69岁,将再住17年。 对于那些照顾他的人来说,他可能看起来像任何昏迷中的病人,都快要死了,但是对于他来说,这是一个特殊的时刻,甚至是令人充满期待的时刻。

在这个房间的入口处,他的医生叫他回到尘世,那里似乎仍然需要他。 他写道,他不得不放弃死亡的经历。 他今年69岁,将再住17年。 对于那些照顾他的人来说,他可能看起来像任何昏迷中的病人,都快要死了,但是对于他来说,这是一个特殊的时刻,甚至是令人充满期待的时刻。

目睹父母随着年龄的增长而身心恶化,减少病床,闭上眼睛,连接机器,呼吸长达数日的痛苦,看着父母的死给自己带来了震惊。 靠近这个地方几乎是难以忍受的,随着剩下的时间越来越短,几乎不可能离开。

现在,在感染这种病毒时,垂死者的家庭遭受了痛苦的新负担,因为他们甚至无法站在垂死的父母,祖父母或伴侣的床旁。 悲伤的这种无法估量。

在一篇关于死亡的文章中, 实践中,米歇尔·蒙田(Michel Montaigne)提到:“实践对我们必须完成的最大任务:死亡无济于事。”

在这件事上,我们都是学徒。 但是,是否有某种方法可以使自己陷入死亡之中,或者我们必须始终努力使死亡和对死亡的念念不忘呢?

当我姐姐因癌症去世时,享年49岁,我记得她在我们小女儿去世的前一天拍了拍她的手,对她说:“别哭,我会没事的。 我保证你我会没事的。”

当时我以为她在否认自己,或者也许她以为她需要保护我们免受死亡的沉重打击。

但是现在我想她可能一直在注视着我们,甚至超越了她自己:我们确实死了,这没事了-每一个活着的生物只有在其即将死亡的情况下才会移动。 她可能已经很好地看到了这一点,以接受其真理。 我不知道。

“一秒钟,一分钟,更长”

今天太阳出来了,低冬的阳光在我们后院观赏梨树的扭曲树枝上闪闪发光,我忍不住走出阳光,在胡萝卜和甜菜根周围除草,吸收了秋天的最后一片叶子从欧芹灌木丛下 能够享受几分钟的时间,在脖子后部享受温暖的阳光,我感到很幸运。

我一直在读Svetlana Alexievich的 切尔诺贝利祷告,在末尾的某个地方,她记录了一位物理学家因切尔诺贝利事故而死于癌症的话。 他说,

我以为我只能活几天,只有几天,可以活下去,而且我非常希望不死。 我突然看到每片叶子,鲜艳的色彩,明亮的天空,柏油碎石的鲜灰色,其中的裂缝和蚂蚁爬在它们周围的现象。 “不,”我对自己说,“我需要绕过它们。” 我可怜他们。 我不想他们死。 森林的香气使我感到头晕。 我感觉到的气味比颜色更生动。 轻白桦树,繁茂的冷杉。 我再也看不到这个了吗? 我想再住一分钟!

这种反应是可以理解的,我们每个人都分享这种感觉,即使只是微弱的感觉,每天早晨我们发现我们再次拥有了这个世界,也许是一整天。 每次阅读该段落时,我都会误读“我非常想不死”为“我非常想死”。

30年,在封闭的切尔诺贝利核电站周围2006公里禁区的普里皮亚季废弃小镇的一个幼儿园里,看到玩具和防毒面具。 达米尔·萨戈利(Damir Sagolj)/ AAP

30年,在封闭的切尔诺贝利核电站周围2006公里禁区的普里皮亚季废弃小镇的一个幼儿园里,看到玩具和防毒面具。 达米尔·萨戈利(Damir Sagolj)/ AAP

呆在家里的这种渴望几乎与在世界上与人群擦肩而过的渴望相匹配。 拯救自己的生命的愿望与实现自我的愿望混在一起。 我的误读困扰着我,但这种情况一直在发生。

我认识的一位30岁的女性回答我,问她对这种大流行的老年受害者人数越来越多的看法时,需要进行更多的公开“死亡阳性”运动,以使死亡更自然是我们文化中生活的一部分—要使之成为现实,我们就不必担心太多或变得如此生气。

尽管她说死亡似乎比她还属于其他种类,但她还是有道理的,因为这是我们对待死亡的态度的另一面。 有时我躺在床上,盘算我可能要离开的天数,这似乎既很多又不够。 然后我忘记了这个数字是因为毕竟,如果没有我,世界上怎么会有一个世界?

几年前,我们亲爱的邻居安娜说她已经决定该死了。 她没有其他想要的东西了。 我们已经看过她的护士照顾她的丈夫患痴呆症十年了,当她对我们的孩子大惊小怪时,我们和她一起喝了很多下午茶,并向我们展示了她正在完成的最新上千个拼图游戏。 她谈到了她正在读的书。 然后有一天她准备去。

不久之后,我或多或少地在医院的病床上拜访了她。 我为她的决定感到惊讶。 但是现在,当我接近老年时,我想我也许能够理解她的决定与身体一样,是一个心理问题。

美国新闻社报道说,在24小时内 每分钟一个人 死于Covid-19在美国。 我不确定如何理解这种计数。 它让人联想起尸体,疯狂的fun仪馆长和悲痛的家庭的图像。 它加快了思维速度,使我产生了恐慌感。

在五月,墓地挖掘者为在纽约史泰登岛市镇的一个公墓准备下一次埋葬的墓地,背景中的一名拉比在葬礼期间完成了祈祷。 大卫·戈德曼/ AAP

在五月,墓地挖掘者为在纽约史泰登岛市镇的一个公墓准备下一次埋葬的墓地,背景中的一名拉比在葬礼期间完成了祈祷。 大卫·戈德曼/ AAP

在美国,每天的每一分钟大约有七个婴儿出生。 一分钟内,整个国家发生了很多事情。 数字代表某种故事,内心诉说着另一个故事,但有时数字是针对心脏的。

如果不是死亡阳性,那么也许我们可能是现实死亡的。 Svetlana Alexievich在癌症病房与儿童交谈。 一个名叫Oxana的垂死孩子谈到了她的愿望:“当我死时,不要把我埋在墓地里。 我怕墓地。 那里只有死人,还有乌鸦。 在空旷的乡村埋葬我。”

有可能知道我们在恐惧,同时也知道这种恐惧是一种濒临死亡的恐惧,除此之外,我们可以带着我们的想象力进入一个空旷的乡村。

恐怕像我们所有人一样。 当我的女儿问我走了之后她该如何处理骨灰时,我们的假想是我会关心“我的”骨灰会怎样,它将对我产生影响,而“我”仍会当她做出决定时要在某个地方。

我永远无法为她撰写一套清晰的说明,尽管我知道将这些骨灰放在大自然的某个地方,也许是放在水上或树下,这与我对如何最好地完成旅程的想法很合适。

强光

由于正式宣布了灾难状态,并且我们城市的所有公民都在晚上宵禁,“灾难”一词似乎标志着终点。 但这已成为新起点和新运动的标志。

有了这些新计划,尽管这些计划非常严厉,但有可能使人们天真地相信,有时死亡将不支配我们的思想,病毒将是我们谈判的记忆,黑暗进入狭窄的乡村之前,经过狭窄的通道。 也许作为步履蹒跚的人类,我们必须这样生活:反复想象,希望有更多的重生场面。

“狭窄狭窄的黑暗通道,然后才进入开阔的乡村……” 存在Shutterstock

“狭窄狭窄的黑暗通道,然后才进入开阔的乡村……” 存在Shutterstock

当我们充分了解到我们每个人都必将走向自己的特殊死亡之时,也许我们已经在那个空旷的乡村中了。 我和我的搭档安德里亚(Andrea)今天在阳光下漫步,来到一个公园,我们与我们的儿子短暂相遇。

我们谈论了生活中所有微小,无关紧要,有趣和平凡的事物。 在扩展锁定下,我们两个将有生日。 我们没有提到死亡,但是我们所说的一切都沐浴在强烈的光线下。

我们的职责

我收到了电子邮件,这些电子邮件为州际和世界各地的朋友提供了为期六个星期的锁定支持和良好祝愿。 态度和情绪从责备转向支持。 我们面前有一段艰难的时期。 这条街在夜晚沉寂无声。 我有一本可供阅读的书籍清单,一本旧报纸要扔掉,但在那之前我发现我病倒了。

当我给医生朋友打电话时,他告诉我他本人是COVID-19阳性,已在墨尔本的一所养老院签约,并在家中隔离了两个星期。 到目前为止,进入第六天,他感觉还不错。 为此他说,他一直在保持健康,饮食和服用锌片。 我的朋友建议我去附近医院的急诊室,我也这样做,尽管非常紧张。

当我到达时,我是紧急候诊区中唯一的人,不久之后便和一个小隔间的护士一起进屋,进行尿液和血液检查。 每个人都用塑料制成,戴着口罩,在我的过道上,有三名警务人员护卫着囚犯,脚踝处系着ckle铐,一只手臂被挂锁固定在宽皮带上。 所有三名警察都被戴上了面具,其中一名还戴着明亮的橙色海洋游泳镜。

在急救中心,我感到自己既处在危机不断发展中,又正在现场表演。 一个坐在轮椅上的女人大声问每个人的名字和工作是什么。 当一个人说他是急救中心的负责人时,她大声笑了很长时间,好像她以某种方式抓住了河里最大的鱼,并且不相信它。

有人问她是否要吃午饭,她宣布自己饿了,可以给他们做一个培根和煎蛋三明治,然后是脆花生酱三明治。

我被送出急诊病房,留下血液和尿液样本进行分析,但由于未表现出特定症状,因此未接受COVID-19测试。

我在医院的时间使我想起了我现在与世界的距离。 我重新认识到,一个工作场所可能会头昏眼花,繁忙,混乱,充满人性化,无法预料的对同胞的基本关怀,痛苦以及像马戏团或歌剧一样的奇异景象。 我已经习惯于在家中两到三个房间之间移动,而出门只能进入花园,以至于我在医院的恐慌中碰触到的门把手,床单,椅子或窗帘–在同时我感到与他人的这种亲密关系才是真正的活着。

回到家中,我必须不断提醒自己,我正在做这种需要做的事情,这种安静,几乎被动的生活方式。 这种社会隔离可能是中世纪的一种瘟疫反应,但如果没有这种隔离,我们就会被告知,现代医院,呼吸机和重症监护病房将不堪重负。 需要对该病毒进行亲密的人类反应。 它迫使我们诚实。

如果这种社会隔离现在是生活的职责之一,那么它就与所有其他职责并存,其中包括死亡是我们的职责之一。 这是一个古老的思想,也许是一个异教思想。

Seneca the Younger 写下这项职责 在基督教时代的第一世纪。 这么多的死亡和疾病的存在,使我们现在有可能被驱使重新认识到活着的生命,这是否会太无情呢?

我可以羡慕Alexievich引用的那个人的生动,原始的意识,这个人“拼命不想死”,而他也感到有些绝望。 活着而死的部分原因可能是能够一次抓住并承载一种以上的感觉,尤其是矛盾的感觉。

一朵罂粟从花箱里冒出来…… 凯文·布罗菲

一朵罂粟从花箱里冒出来…… 凯文·布罗菲

今天早上,安德里亚(Andrea)打电话给我,来看看我们第二朵从后院的花盆里突出来的黄色罂粟。 它毛茸茸的茎上纤细站立,纸状花瓣在其完美的背景下(冬日的天空)映衬出令人震惊的色彩。![]()

关于作者

创意写作退休教授Kevin John Brophy 墨尔本大学

books_death